経営者様のお悩みにお答えします

弁護士がいる時、いない時

1.就業規則

→後日、従業員から未払い残業を請求。労働者よりの就業規則であったため、割増賃金が割高に・・・

→仕事の実態と合わないため、会社の経営が混乱に陥る・・・

「就業規則変えないと、会社がどんどんしんどくなる」ということで、一方的に就業規則を変更。社員には「ここを変えました」と口頭でのみ報告。新しい就業規則を開示しなかった。

→新しい就業規則に基づいて、社員を懲戒処分。

社員が就業規則の変更が不利益変更ということで訴訟提起。

結果として就業規則の変更は無効となってしまい、せっかくの就業規則の変更が無駄に・・・

○企業様の職種に応じた就業規則の策定と改定

○就業規則変更の際もきちんとした手続を踏むことが出来た。

◆新しい就業規則に基づいて会社を経営出来る

2.残業代

→従業員が退職後、未払い残業代の支払請求訴訟提起。

会社は固定残業代の仕組みを構築していたが、労働法上の要件を満たさず無効に。

働かせた分の残業代を支払わなければならないことに・・・

しかも、残業代は通常賃金に割増率をかけた分必要。

遅延利息が退職時から年14.6パーセント、付加金請求もされて残業代の支払いが2倍に。

→従業員が退職後、未払い残業代の支払請求訴訟提起。

会社は結局、残業代に加えて高利率の遅延利息と付加金の支払いをせざるを得ないことに・・・

○労働時間の体制の再構築。

企業様の考える労働時間体制と労働法の規制とを照らし合わしながら最適な労働時間体制を構築。

それに伴う就業規則の改定手続。

◆弁護士に頼むことで適正な残業代の支払いに抑えることが出来た。

○労働時間の管理体制

タイムカードの活用

3.有給休暇

→後日、従業員から損害賠償請求訴訟を提起されることに・・・

○弁護士に相談して就業規則で有給休暇の取得方法を予め細かく定めることで,有給休暇をめぐる紛争を事前に予防することができる。

4.解雇

→解雇無効の訴えとその間の賃料支払請求訴訟を提起されることに・・・

○就業規則作成段階で,懲戒権行使のための具体的な手続,懲戒事由を具体的に定めることができる。

◆従業員は懲戒権行使で争いづらく。

○顧問弁護士の助言の元,きちんと就業規則何条のどこにあたる行為をしたと理由を明示させた解雇通知書を作成。

◆適正な手続に則って解雇したことで従業員も納得し,解雇を争いづらく。

○解雇の際も事前に顧問弁護士に相談することで,法律上解雇できない事由に該当していないか,解雇するために不足している事由及びそれを満たすための手続の助言。

◆解雇がスムーズにでき,経営のスリム化促進へ。

ご相談事例

ただいま準備中です

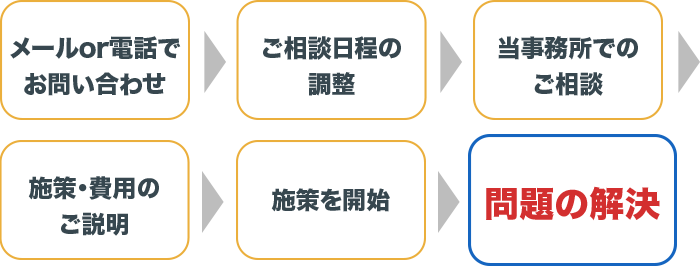

ご相談の流れ